システム運用保守とは?維持管理との違いや大企業が陥りがちな課題も紹介

- ソフトウェア開発

- 2025年9月1日

「システム運用保守や維持管理は、どうすればいいのだろう」「そろそろシステムの運用保守を外部に委託したい」このようなことを考えていませんか。

システムは事業継続の生命線であり、その運用保守や維持管理は企業活動において極めて重要です。しかし、専門人材の確保や運用コストの高騰、属人化リスク、セキュリティ脅威への対応など、その道のりは決して平坦ではありません。

本記事では、システム運用保守や維持管理を外部に委託(アウトソース)することが、これらの課題解決にいかに有効であるかお伝えします。

特に、大手企業ならではの複雑な事情や高い要求レベルにも対応できる委託の可能性について深く掘り下げていくため、ぜひ最後までお読みください。

私たちニアショア機構は、高品質ながらコストを抑えて開発・運用ができる地方の開発企業のパートナーをご紹介しています。

従来型業務システムの維持管理を、当機構の地方に点在する提携企業と連携しながらワンストップで対応することを得意としており、コストを抑えながら高品質の運用保守をこれまで数多く提供してきました。

多くの企業は、既存の業務システムの維持活動だけではなくDXの取り組みなどにも対応する必要があります。ただし、予算には限度があるため、既存の業務システムの維持でコストダウンを図り、DX等の取り組みに回すのがトレンドです。

ニアショア機構では、地方開発企業の活用と、最近では生成AIの活用の二軸で開発コストを抑える取り組みも行っています。過去の成果としては、開発コストを最大で大手ベンダーの半額程度で実現できた事例もあります。

システム運用保守とは

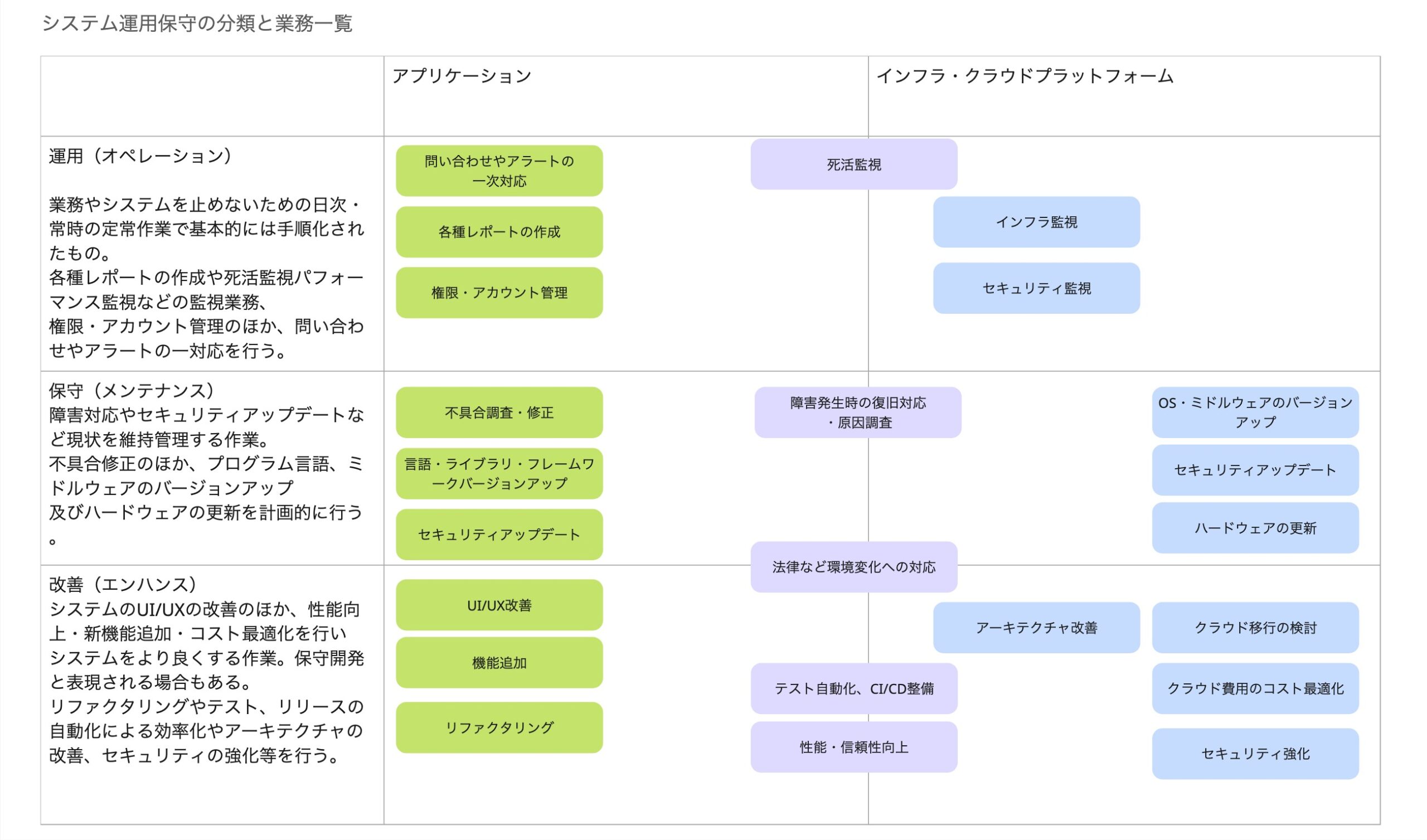

そもそも「運用(オペレーション)」や「保守・維持管理(メンテンナンス)」がそれぞれ何を指すのかお伝えします。

運用(オペレーティングシステム)とは、業務やシステムを止めないための日次・常時の定常作業のことです。

各種レポートの作成や死活監視、パフォーマンス管理などをおこないます。さらに、権限やアカウント管理のほか、問い合わせやアラートの対応をおこないます。

一方、保守・維持管理(メンテナンス)は、障害対応やセキュリティアップデートなど、現状を維持する作業のことです。

不具合修正のほか、プログラミング言語、ミドルウェアのバージョンアップ、ハードウェアの更新を計画的におこないます。

大手企業がシステム運用保守や維持管理で抱えがちな課題

多くのシステムを抱え、複雑な組織構造を持つ大手企業では、システム運用保守において以下のような課題に直面することが少なくありません。

これらの課題は個別に存在するのではなく、相互に絡み合い、担当部門の負担を増大させています。

- システムの数が多い、あるいは、複雑化していることによる運用負荷の増大

- 担当者の異動や退職による属人化、引き継ぎの困難さ

- 専門知識を持つIT人材の採用および育成の難しさ、人材不足

- 老朽化したレガシーシステムの維持管理コストの高騰

- 24時間365日の運用体制構築と、夜間・休日対応の負担

- 高度化および多様化するセキュリティ脅威への対応

- 運用コストの全体像が見えにくい、あるいは高止まりしている

- 新規開発や企画業務に注力できない

システム運用保守や維持管理を外部に委託するメリット

システム運用保守の課題を解決する有効な手段として、「外部委託(アウトソース)」が挙げられます。

一般的に、業務システムの維持は自社の社員でやることではありません。これらの業務を自社の社員が担当すると、新しいDX業務等に人を回せず疎かになってしまうためです。

エンジニア採用も今は難しく、正社員の再配置が必要となっている企業も多い現状を考えると、外部に委託するのがスタンダードだと言えます。

さらに、システム保守運用や維持管理を外部に委託するメリットをわかりやすく具体的に解説します。

専門性による高品質な運用保守の実現

大きなメリットのひとつは、専門家集団による高品質なサービスの享受です。

システム運用保守を専門とする外部の事業者は、高度な知識、豊富な経験、そして体系化されたノウハウを蓄積しています。

これにより、自社だけでは対応が難しかった専門的な監視体制の構築、迅速かつ的確な障害対応、最新のセキュリティ脅威への対策などが可能となります。

結果的に、システム全体の安定性および信頼性を飛躍的に向上させることが期待できます。

コスト構造の最適化とコスト削減

内製の場合、人件費(採用、教育、福利厚生含む)、インフラ維持費、ツール導入費などが固定費として発生しがちです。

外部委託では、サービス範囲や契約内容に応じて費用を最適化しやすく、結果として全体的な運用保守コストを削減できる可能性があります。

特に、24時間体制や高度な専門性が必要な場合のコストメリットは大きいと言えるでしょう。

属人化リスクの解消と運用の標準化

「特定の担当者しかシステムの仕様がわからない」という属人化は、担当者の不在時に業務が停滞するだけでなく、品質のばらつきを生むなど、システム運用における大きなリスクです。

外部委託により、標準化されたプロセスやナレッジ共有体制を持つプロフェッショナルチームが対応可能です。

こうした属人化のリスクを根本から解消し、担当者に依存しない安定したサービスレベルを維持できます。

自社リソースのコア業務への集中

システム運用保守業務は、事業継続のために不可欠ではありますが、必ずしも企業の競争力に直接結びつくコア業務ではありません。

これらの定型的ながらも専門性を要する業務を信頼できる外部パートナーに委託することで、社内の貴重なIT人材を、新規システムの開発やDXの推進、事業戦略の立案といった、より生産性の高い、企業の成長に直結するコア業務に集中させられます。

変化への柔軟な対応

ビジネスの変化やシステムのスケーリングに応じて、必要な運用保守リソースを柔軟に調整しやすくなります。

自社で人員を増減させるよりも、外部委託契約を見直す方が迅速かつ効率的に対応できる場合があります。

システム運用保守や維持管理を外部委託する場合の費用

外部委託を検討する上で、最も気になる点のひとつが費用でしょう。一般的には、委託する業務範囲やSLA(サービスの品質を明確にする契約)に応じて月額数十万円から数百万円以上となるケースがあります。

重要なのは、「〇〇円」という単価だけでなく、その費用で「どこまで」の業務を「どのような品質」で提供してもらえるのかを明確にすることです。

また、委託費用だけでなく、内製の場合にかかるであろう隠れたコスト(間接部門の工数、リスクコスト、機会損失など)も含めた総コストで比較検討することが重要です。

極端に安い場合は、サービス範囲が限定的だったり、品質に問題があったりする可能性も考えられます。価格だけでなく、提供内容や信頼性を総合的に判断することが重要です。

なお、システム運用保守や維持管理の費用は、様々な要因によって大きく変動します。その要因について詳しく解説します。

システムの規模と複雑性

サーバー台数、システムの種類(Web系、基幹系など)、連携しているシステムの数、データ量など、管理対象の規模が大きく、構造が複雑であるほど、監視や対応にかかる工数が増えるため費用は高くなる傾向があります。

委託する業務範囲

どこまでの業務を委託するかによって費用は大きく変わります。

例えば、監視業務だけを委託する場合と、障害発生時の調査・復旧対応、セキュリティ対策、定期的なアップデート、ユーザーからの問い合わせ対応(ヘルプデスク)まで含める場合とでは、費用は大きく異なります。

また、24時間365日対応やオンサイト(現地常駐)対応の有無も費用に影響を与える大きな要素です。

システムの技術要素

利用しているOS、ミドルウェア、開発言語などが一般的な技術か、あるいは特殊な技術かによって、対応できる事業者の数や、必要とされるエンジニアのスキルレベルが異なり、費用に影響を与えます。

レガシーな技術ほど、対応できる専門家が少なくなり、費用が高くなることがあります。

SLA(サービス品質保証)のレベル

目標復旧時間(RTO)や目標復旧時点(RPO)、稼働率目標など、要求されるサービス品質レベルが高いほど、それを保証するための体制やリソースが必要となり、費用は高くなります。

契約形態

月額固定や対応時間あるいは件数に応じた従量課金など、契約形態によって費用の算出方法や、どちらがリスクを負うかの分担が変わってきます。自社の状況に合った契約形態を選ぶことが重要です。

委託先の体制と所在地

委託先の企業の規模や、その所在地(首都圏か地方か)、そしてどのような体制でサービスを提供するか(オンサイト、リモート、ニアショア、オフショアなど)によって、人件費などの単価が異なり、結果として総費用が変わってきます。

システム運用保守や維持管理の委託先を選ぶときのポイント

適切なパートナーを見つけることは、外部委託を成功させるための最も重要なステップです。委託先を選ぶときのポイントを解説します。

自社のシステムとニーズへの適合性

まずは、委託候補の事業者が、貴社のシステム環境(OS、ミドルウェア、クラウド基盤など)や業務内容に関する十分な知識と経験を持っているかを確認します。

また、貴社が抱える具体的な課題(例:属人化解消、コスト削減、24時間体制)に対して、どのような解決策を提案してくれるのかを評価します。

提供されるサービス内容と業務範囲の明確化

どこからどこまでを委託できるのか、サービス範囲が明確になっているかを確認します。監視、障害対応、セキュリティ対策、定期メンテナンス、ヘルプデスク機能など、必要な業務が網羅されているか、また将来的な要望にも対応可能かなどを検討します。

セキュリティ対策と信頼性の確保

貴社の重要なシステム情報や顧客情報などを預ける上で、委託先のセキュリティ対策は非常に重要な判断基準です。

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS/ISO27001)認証の取得状況や、具体的なセキュリティ管理体制、インシデント発生時の対応プロセスなどを書面やヒアリングで確認し、安心して任せられる委託先を選びましょう。

コミュニケーション体制と対応力

円滑なコミュニケーションは、運用保守を成功させる上で不可欠です。緊急時の連絡体制、定期的な報告や会議の頻度、担当者の連絡の取りやすさなどを確認します。

また、予期せぬ事態や突発的な要望に対して、どれだけ柔軟かつ迅速に対応してくれるかも重要な評価ポイントです。

実績と評判

類似するシステムや業界での運用保守実績が豊富にあるかを確認します。顧客からの評判や第三者機関からの評価なども参考にするとよいでしょう。大手企業のシステム運用経験があるかどうかも重要な判断材料となります。

SLAと契約内容

サービスレベル目標(SLA)が明確に定義されているか、目標達成できなかった場合の対応などが契約書に明記されているかを確認しましょう。

また、契約期間、費用改定の条件、契約解除に関する条項なども詳細に確認し、納得した上で契約を結んでください。

私たち「ニアショア機構」がお手伝いできること

システム運用保守や維持管理の外部委託を検討される企業の皆様にとって、委託先選びは悩ましいプロセスです。

数多くの選択肢があるなかで、私たち「一般社団法人日本ニアショア開発推進機構(ニアショア機構)」が運営する「Teleworks」を通じて、どのように貴社の課題解決をお手伝いできるかお伝えします。

独自の教育を受けた優秀なエンジニアが対応

地方には、首都圏と変わらない、あるいはそれ以上の高い技術力と実直さを兼ね備えたエンジニアが多数在籍しています。ニアショア機構が運営するTeleworksでは、地方の優良システム会社に所属する正社員エンジニア(累計8,000名以上)をご紹介可能です。

システム会社のホームページを見ても、どのような実力があるのか判断しづらいことも少なくありません。

その点、ニアショア機構なら、数多くの地方システム会社とのネットワークがあり、貴社のニーズに合ったところを厳選してご紹介できます。実際、ご依頼いただいた企業様からは「的確なところを紹介してもらえた」と高評価をいただきました。

さらに、その90%以上がテレワークでの開発・運用保守に必要な知見を習得するための独自の教育プログラムを受講しており、地理的な距離を感じさせない安定した品質を提供できます。

地方ならではのコストの安さ

地方のシステム会社は、首都圏に比べて人件費などの固定費を抑えられる傾向にあります。加えて、自社ビルを所有しているケースも少なくないため、賃料コストが抑えられるだけでなく、お客様専用の占有スペースの確保や、高いセキュリティ要件にも柔軟に対応しやすいという利点もあります。

Teleworksでは、システム会社と直接契約いただく形態のため、中間マージンを最小限に抑え、単価や条件面でメリットを感じていただける可能性が高くなっています。その結果、運用保守のコスト最適化も実現します。

小規模からのスモールスタート

大規模なシステム全体を一度に委託するのではなく、「まずはこの部分だけ運用をお願いしたい」「特定の課題解決のための一時的な保守をお願いしたい」といった、小規模からのスモールスタートが可能です。

これは、新たな委託先にシステム全体を任せる前に「まずは信頼関係を構築したい」「効果を確かめたい」という企業様のニーズに合わせてご提案させていただいております。実際のところ、Teleworksにおける多くの案件が小規模からスタートしています。

円滑なコミュニケーション

テレワーク運用保守に強みを持つシステム会社と連携しているため、地理的な距離を感じさせない円滑なコミュニケーションが可能です。独自の教育プログラムにより、遠隔でも高いレベルで連携できる体制が整っています。

システム会社と直接契約を結ぶことも、意思決定を迅速にしてコミュニケーションロスを防ぎ、より柔軟な対応をおこなうためのひとつの理由です。

当機構は、貴社(依頼側)とシステム会社の双方にとってメリットがあるマッチングをおこない、円滑なコミュニケーションを実現します。

豊富な実績とメディア掲載による信頼性

テレワーク普及に伴い、相談実績は500件以上と、多くの企業様にTeleworksをご活用いただいています。長崎新聞、南日本新聞、岩手日報、北日本新聞など、多数のメディアでも紹介されており、私たちの活動は広く認知されています。

貴社のシステムの未来のために最適な運用保守や維持管理を

この記事では、システム運用保守や維持管理の重要性、大手企業が直面しがちな課題、そしてそれらを解決するための外部委託のメリット、費用、委託先選びのポイントについて解説しました。

システムの安定稼働はビジネスの生命線であり、そのための運用保守や維持管理は避けて通れない重要な投資です。

「自社のリソースだけでは限界がある」「コストを最適化したい」などの課題をお持ちであれば、外部委託は非常に有効な選択肢となります。

そして、外部委託先を選定する際には、単に価格だけでなく、技術力や実績、セキュリティ対策、コミュニケーション体制、自社のニーズへの適合性を総合的に評価することが重要です。

私たちニアショア機構は、Teleworksを通じて、高品質なシステム運用保守や維持管理サービスを提供する地方のシステム会社をご紹介しております。

小規模からのスモールスタート、コストメリット、そして信頼できる正社員エンジニアによる質の高いサービスは、貴社のシステム運用保守における課題解決に貢献できると確信しております。

自社の大切なシステムをより安定的に運用・管理するため、高品質ながらコストを抑えて発注できる地方のパートナーを探しませんか?当機構では、全国正社員8,000名規模のネットワークから、会社ごとに最適なパートナーをご紹介できます。

著者:

金融、ITベンチャーを経て株式会社パソナ(現)にて事業企画・実行に従事。大規模法人向け外注戦略を担うコンサルティング部門を企画設立し部門長。その後、IT調達分野のコンサルティング会社を設立し、セミナー・寄稿多数。外注戦略支援、コスト最適化、偽装請負是正では国内有数の実績を持ち、システム開発会社の再構築・再生も多数実行。2013年より「ニアショア活用による地方活性化で日本を再生する」ビジョンのもと、一般社団法人日本ニアショア開発推進機構を開始。